ちょっと歴史の振り返りから

「家の作りやうは、夏をむねとすべし。冬は、いかなる所にも住まる。暑き比わろき住居は、堪へ難き事なり。」

「家の作りやうは、夏をむねとすべし。冬は、いかなる所にも住まる。暑き比わろき住居は、堪へ難き事なり。」

=「夏の暑さを主眼に置いて家づくりするのが良い。夏の暑い建物は耐えられない。」

兼好法師の徒然草の一節ですね。

※新版 徒然草 現代語訳付き (角川ソフィア文庫)の表紙より

※鎌倉時代末期~室町時代初期(1330年~1349年頃)に書かれたとされる。(Wikipediaより)

今から30年ぐらい前までは、こうした考え方が日本の建築業界には根強く残っていました。

ここでは「夏の暑さは通風によって涼を得る」という概念が根底にあったと思います。

一般の方の認識もそうであったと思います。

ですから、断熱材への関心度は低く、スカスカの家が量産され続けてきました。

30年前の当時、「高気密高断熱の家」に取り組み始めた設計者や工務店は、周囲から白い目で見られていたそうです。。。

上記のような考え方が主流だったため、真綿でくるんだような分厚い断熱材の家は、

特殊すぎる!

過剰設計だ!

日本の家の在り方にふさわしくない!

、、、と、みなされていたわけです。

今ではそんなことはありませんが、そこを突き進んだ先輩達はすごいですね。

さて、30年前までの常識でいけば、夏を旨とした場合、通風によって涼を得るという発想になるわけですが、温暖化が進んだ現代において、通風は大量の熱風と湿気を呼び込むだけだと考えられています。そして夏はエアコンがあるし、むしろ冬をメインに考えて、パッシブ設計+高気密・高断熱化した方が良い!という結論に達します。それは多岐にわたる側面で、様々なメリットや恩恵があったからです。

| ・冬の暖房費削減 → もちろん冷房費も削減 |

| ・ヒートショックのリスクを減らす |

| ・家の隙間を0に近づけ、隙間風を無くす |

| ・室内気候を均質化し、温度ムラによる不快感を無くす |

| ・気密性が高まり、健全な計画換気・空調管理が可能に |

| ・結露を減らし、カビを抑制 → シックハウスやアレルギーの回避 |

こうして日本で高気密高断熱が取り組み始められてから30年以上経過したわけです。

、、、が、温暖化がさらにさらに進んで、掲題の「地球沸騰化」、、、

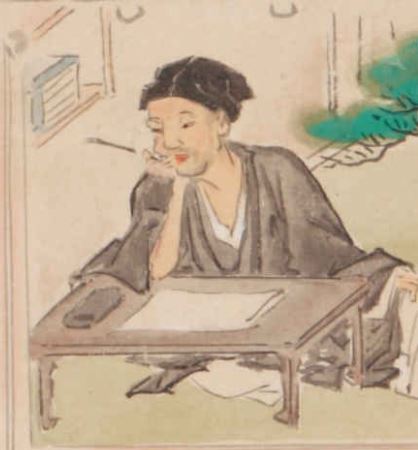

1890年以降の日本の平均気温データです。確実に気温上昇しています。

気象庁HPより

気象庁HPより

こうなってくると、議論は一周したことになりますが、再び「夏を旨とすべし」的な状況になってきます。もちろん30年前までのように、「通風」によって解決するのではありません。

どういうことか?

「地球沸騰化の時代」における家づくりについて順番に見ていきます。

※本稿では弊社のメインの活動範囲である、東京、埼玉、千葉、神奈川といった6地域を想定したものです。

ですが、地球沸騰化は世界的な傾向であるので、どの地域でも同様のことが言えると思います。

家の温熱負荷計算

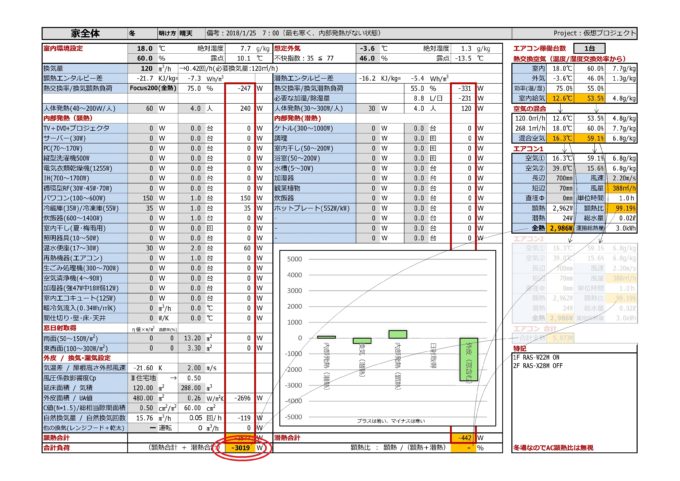

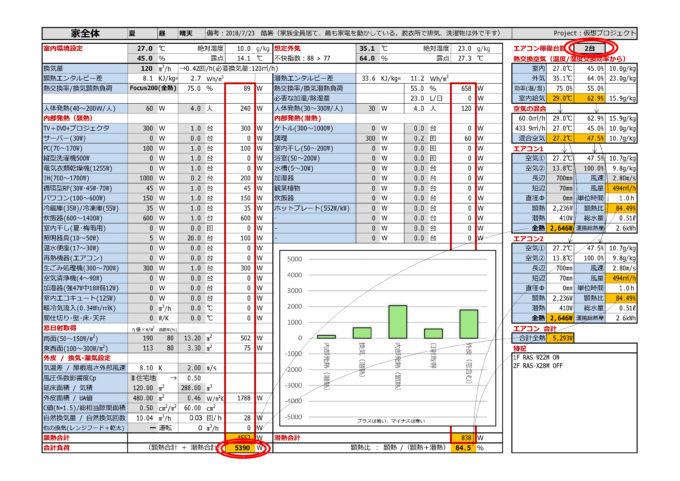

こちらは家の内部発熱、熱取得、換気装置の熱交換効率、隙間からの漏気、レンジフードやガス乾燥機などの排気量なども考慮した「家の温熱負荷計算」です。↓クリックして拡大 設計する家ごとに、真冬、真夏、梅雨時の外気が、住環境にとって厳しくなる時期を切り取って計算します。例えば「真冬で内部発熱が最も少ない時」「真夏で内部発熱が最も多い時」というふうに、一番厳しい条件ごとに計算します。

設計する家ごとに、真冬、真夏、梅雨時の外気が、住環境にとって厳しくなる時期を切り取って計算します。例えば「真冬で内部発熱が最も少ない時」「真夏で内部発熱が最も多い時」というふうに、一番厳しい条件ごとに計算します。

上記の計算では、東京における過去10年間(2013年~2022年)の気象庁データの中で、冬の明け方で最も寒い時間帯を抽出してあります。明け方なので日射取得もありません。右側でこれらの顕熱・潜熱を処理するためのエアコン能力を算出し、目標とする室内の温湿度になるかチェックします。

UA値は0.26(6地域で断熱等級7)の性能の場合、室内を18℃60%にしたい場合のエアコンの暖房負荷は3.0kWとなりました。

(木造2階建て、延床120㎡で4人家族、1種熱交換換気で明け方で室内18℃60%、安全側でC値は0.5cm2/m2で計算)

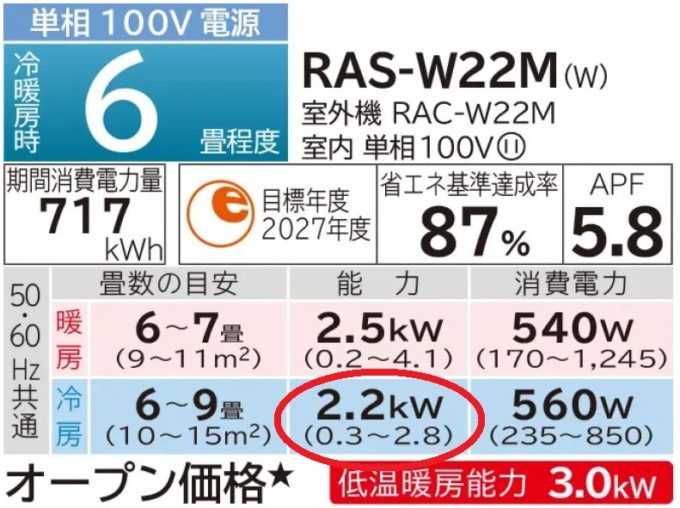

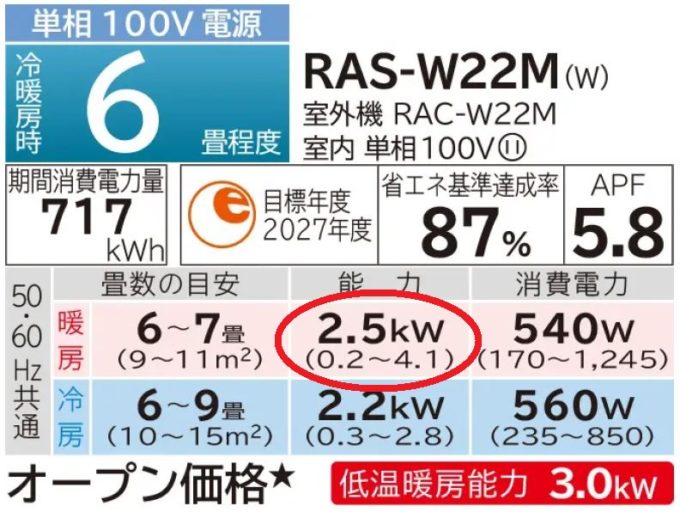

それに対して、エアコンは日立の「白くまくん6畳用」(2022年度春夏モデル)を1、2階に1台ずつ。合計2台です。

最も寒い冬の朝(3.0kW必要)に対して、

エアコンの定格能力は2.5kW

稼働域は0.2kW~4.1kW

なんと、最も寒さが厳しい条件下でも、6畳用エアコン1台で家一軒の暖房を賄えてしまいます。

これを見ると、暖房は1台で十分なんだから、エアコンを2台設置するなんて、オーバースペックでは?と思われるかもしれません。逆に、家づくりを機に住宅性能について勉強された方であれば、むしろ「家の断熱性能がオーバースペックなのでは?」とのご意見もあるかもしれません。

ところがそういうわけにはいかないのです。

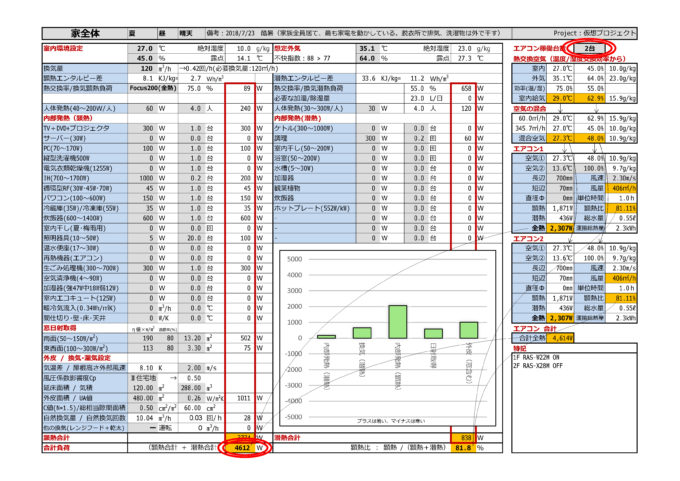

今度は夏を見てみます。↓クリックして拡大

|

|

東京において過去10年間で最も暑い日で、日射遮蔽を十分にしつつも、冷房負荷は4.6kW

※過去10年間(2013年~2022年)の東京の最高気温は2018年7月23日13時の37.4℃でした。

では、なぜ上記の計算では35.1℃で計算しているのか?

実は、、、

2018年7月23日13時の37.4℃のとき、相対湿度は38%、絶対湿度が15.3g/kg[DA]。

それに対して、1日前の22日13時では35.1℃で相対湿度64%、絶対湿度は23.0g/kg[DA]。

室内環境のコントロールを考える時、温度だけでなく除湿量の負荷も大きいのです。

よって除湿負荷が高い、35.1℃64%を採用しています。

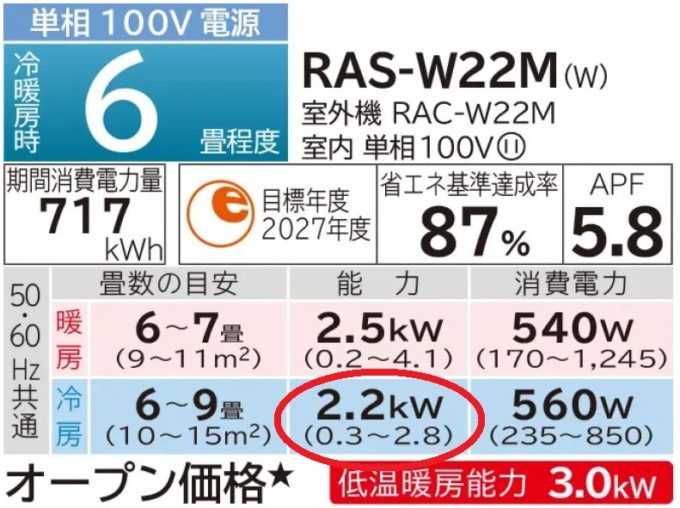

このエアコンの冷房最大能力は2.8kWなので、1台では足りません。

だから2台稼働させるのです。

合計最大冷房能力2.8+2.8= 5.6kW > 冷房負荷4.6kW

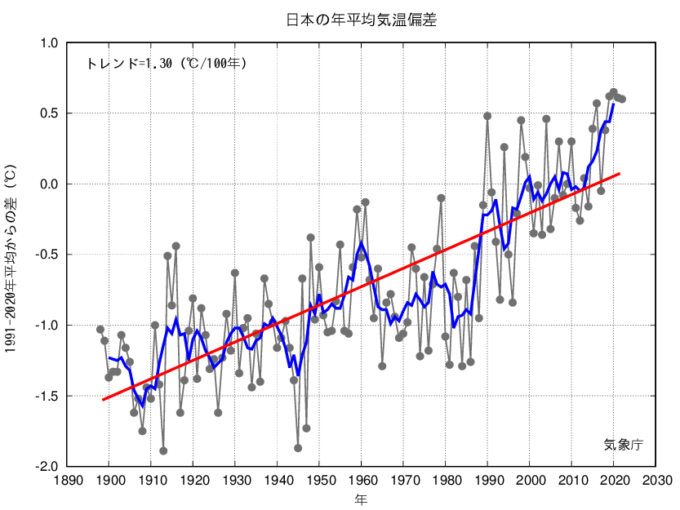

ならば、よりハイスペックな能力のエアコン1台でも良いのでは?と思うかもしれません。

ハイスペックなエアコン1台なら?

6畳用より3倍の広さに対応した18畳用ではどうでしょうか?

6畳用2台と18畳用1台では冷房最大能力がほとんど同じです。

| 6畳用2台 : 最大冷房能力2.8kW×2台 →5.6kW 18畳用1台 : 最大冷房能力5.8kW →5.8kW |

5.8kW > 冷房負荷4.5kW

これも能力的に足りていますね。

しかし、あえて2台で運用することで、様々なメリットが生まれるのです。

この点はかなり重要です。

| a. 初夏は1台、盛夏には2台といったように負荷の変動に応じて、運用を変えられる。 |

| b. エアコンが壊れた場合の備えとなる |

| c. 暖房時は6畳用1台で賄えるので、冬は最小限の消費電力で運転可能 |

| d. 梅雨時には1台を再熱の代わりに運転できる |

こうしたメリットがあるため、2台を前提とした運用がおすすめです。

消費電力はというと、

6畳用2台 = 冷房最大能力5.6kW → 最大消費電力850W×2台 = 1.7kW

18畳用1台 = 冷房最大能力5.8kW → 最大消費電力2245W ≒ 2.2kW

であり、同じ程度の冷房能力であっても、実は2台を運転させるほうが省エネなんですね。

※ おおよその市場初値は6畳用が13万円、18畳用が21万円でした。

その年の新品であれば、6畳用を2台買う方が高いのですが、1年前の型落ち品を買うのです。

エアコンの性能はある程度頭打ちになっており、1年前のモデルでもそこまで性能の差がありません。

型落ち品であれば安く買えるため、工事費を入れてもさほど変わりません。

在庫がほぼ無くなるゴールデンウィーク前までに型落ち品を購入するのがおすすめです!

※ 最適なエアコン能力の選定方法については本稿のテーマから外れるので、別稿にて。

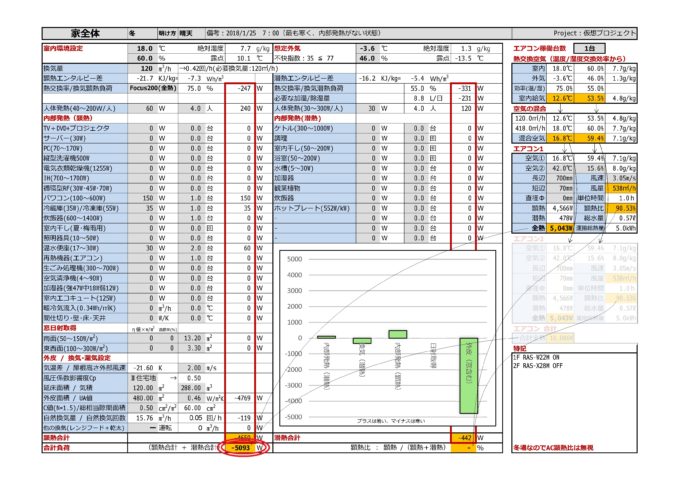

UA値0.26(等級7)からUA値0.46(等級6)にしたらどうなるのか?

UA値0.26からUA値0.46に断熱性能を落としたらどうなるのか?

やってみましょう。まずは冬から。

|

|

↑ 暖房負荷は5.1kW

UA値は0.46ですが、それ以外の条件は同じです。

最も寒い、日射の無い明け方です。(つまり自然の日射エネルギーが全くない状態)

暖房の最大能力が4.1kWなので能力不足となります。

しかし2台の運用が前提ですから、

4.1kW×2台= 8.2kW > 暖房負荷5.1kW

となり、依然として余裕があります。

夏はどうでしょうか?

|

|

2.8kW×2台= 5.6kW > 冷房負荷5.4kW

、、、ギリギリでクリアしました。

室内気候の観点からは、断熱等級6でも、6畳用エアコン2台で賄えそうですね。

、、、賄えますが、消費電力が大きく異なることに注意が必要です!

ここで、各ケースの最大負荷をまとめると、

| 夏の昼 (冷房負荷) |

冬の朝 (暖房負荷) |

|

| UA0.26 | 4.6kW | 3.0kW |

| UA0.46 | 5.4kW | 5.1kW |

と、なります。

性能的にはUA0.46の方が低い一方、建築コストは相応に安くなるので、どちらも一長一短。

この結果から確実に言えることは消費電力の違いだけです。

、、、では沸騰化したら?

ひとまずのまとめ

戦後の貧しい時代を経験した年配の方ほど、節約的な意識があるのはわかります。ですから高断熱化に対して懐疑的だったり、全館空調に否定的だったりします。たしかに、必要に応じて冷暖房を使えば、比較的温暖な6地域では消費エネルギーが小さくなる傾向にあることは事実です。しかし、相応の「我慢」や「健康リスク」が伴っていることも、また事実なのです。

ましてやこれからは「地球沸騰化」の時代です。

このような時代であっても、赤ちゃんからお年寄りまで、健やかに過ごせる家が必要です。

また、本稿の中盤以降では、温熱負荷計算の実践をお示ししました。

このように負荷を丁寧に拾いながら、室内が目指すべき環境になるかどうかチェックしていきます。見た目のデザインや間取りと並行して、室内環境の設計も行います。

それでは次回、本題である「地球沸騰化」を念頭に、

最高温度が+2℃、+4℃と上がった状態をシミュレートしたらどうなるのか?

、、、やってみましょう!

関連記事

こちらもあわせてお読みください。