製材所に行ってみた

かねてより、どうしてもほしいニュアンスと材木の使い方に関する方針があって、実際に製材所にアポどりして訪問してみました。

かねてより、どうしてもほしいニュアンスと材木の使い方に関する方針があって、実際に製材所にアポどりして訪問してみました。

埼玉県の某所で、夢建築工房さん主催による、「再販リノベ勉強会」が開かれました。参加者全員が感度の高い人ばかりで、活発な意見交換が行われました。

素敬の家:上棟2日目です。 最難関の大屋根を掛けます。

VITの事務所兼用住宅です。目指す建物性能は超・高気密高断熱! 断熱材を限界まで活用して、良質な温熱環境を構築します。

1種換気装置が流行っていますが、実際に弊社が遭遇したケースについて書こうと思います。示唆的な内容でしたので、1種の採用を検討されている方は、ぜひお読みください。

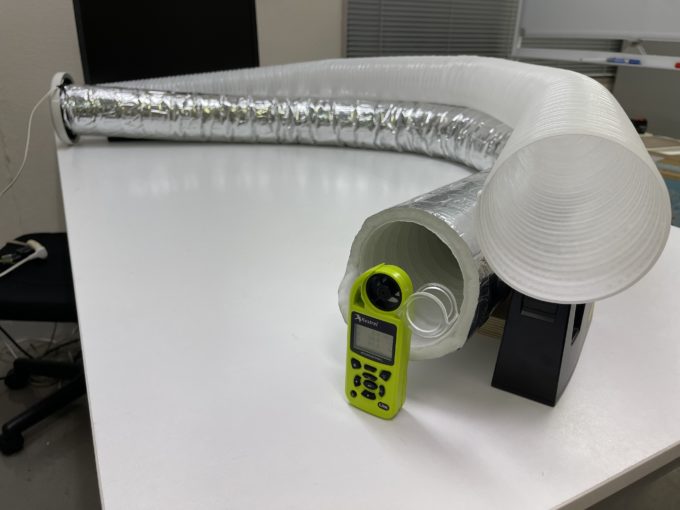

パイプファンとダクト構成について、風速・風量の実測と、使用時に感じた音の印象・体感の記録です。

平均気温が+2℃、+4℃になると仮定した場合のシミュレーションを掛けます。これからの家づくりにおける「断熱性能の意義」を再確認します。

日本の夏の住宅に対する考え方の変遷を踏まえつつ、断熱性能と空調設計の関係をもとに「家の温熱負荷計算」について詳しく見ていきます。

地球温暖化を超え、沸騰化の時代に入ったとされる現在の気候状況を整理します。夏の条件が大きく変わる中で、これからの家づくりの前提を確認します。

冷えすぎを嫌ってエアコンを使わない方もいます。住環境の条件を踏まえ、体調を崩しにくく夏を過ごすためのエアコンの使い方を提案します。